オピネルは安価で手に入り、比較的どこでも手に入れることができるロングセラー商品。

キャンパーの間では人気のフランスの老舗メーカーのナイフです。

いろんなお店で売っていて手に入れやすく、錆びにくいステンレス製のものとカーボンスチール製のものがあります。

カーボン(炭素鋼)ナイフのメンテナンス

ステンレス製のものはそもそも錆びにくい素材なので必要ありませんが、カーボンスチール製の方は錆び付きやすいです。そこで、先に刃の部分を黒錆でコーティング加工してしまうことで、金属を腐食させるサビ(赤錆)がつくのを防いでくれる効果がある。というものです。また、柄の部分も木で出来ているので、水分で腐るのを防ぐ為に乾性油を染みこませて、水分が入り込む隙間をなくすることで腐食や劣化を防ぐという加工もあります。

僕も買ってすぐにコーティングを施し、普段のキャンプでもよく使っているのですが、最初のメンテナンスの時に柄の部分の加工をしなかったことが原因で非常に使いづらくなってしまいました…。

というのも、最初に行ったコーティングの工程で、柄の部分の加工をするために乾性油に1日漬け込み、その後1日かけて干して乾かす。というような処置をするのですが、この時木に油が染み込むので、通常の状態よりも木が膨張してしまうため隙間が少し狭まってしまうのです。(本当は加工の記事などには、削るということはちゃんと書いてあります)

柄の部分の隙間に刃をはめ込み、横からピンを通して固定するような形状になっているのですが、この刃を挟む木の部分を少し削らないといけないのです。こうして、今回失敗してみてよくわかったのですが、この研磨作業がこのメンテナンス工程の中で一番重要な作業とも言えます。

ペンチでも使わなければ引っ張り出せないほどになっていました…。

鋭利な刃を力ずくで引っ張り出すって単純に相当危険です(笑)

とはいえ、ちゃんと手順を知ってはいたのですが、はめ込んだあとに何度も動かしてやれば木の方が削れたりして、ちょうど良い具合に変形してくれるもんだと思っていました。

そろそろ、汚れもとりたくなってきた頃だし、少しサビつきのようなものも見えます。

ちょうど良いメンテナンス時期なので、改めてやってみることにしました!

分解の仕方

”一番外側に付いているストッパーのリングを取る時に力が必要で、力づくでやるとどっかに飛んでいってしまう”

ということを聞いたことがありますが、実はすんごく簡単に取る方法がありまして・・・

画像のように、両膝でナイフを挟み込んで支えながら、ラジオペンチのような先の細いペンチの両端を空いている部分に添えます。

ペンチを外側に広げていくと、内側のリングとの間にちょっと隙間ができるので、そのまま上に引き上げるだけですんなり外すことができます。

横に入っているピンは、片方がきのこの傘みたいになっています。

先程外した外側のリングの内側にもう一つリングがついてあり、それがピンにテンションをかけるように少し回してずらしてあります。

それを、ペンチなどでちょっとだけ戻すように回して引っ掛かりをなくしてあげます。

反対側をペンチの先端で押してあげると頭がちょっと出てくるので、そのまま引っ張ります。内側のリングは手でひねってやるとすぐに外れます。

このピンを外してしまえば刃を固定するものがなくなるので、外すことができるようになります。もし、この段階でもまだ外しにくいようであれば、ペンチを使ったり抑えて少しずつ叩くようにしたり慎重に取るようにしてください。

これで分解完了です。

まずは、汚れを落としていきます。

砥石で黒錆ごと全体を磨いちゃいます。

刃も研ぎ直しちゃいましょう。

ちょっと雑ですがピッカピカになりました

黒錆加工

まず、液に浸ける前の段階で、シリコンリムーバーとかシリコンオフスプレーだとか『脱脂剤』を使って油脂などを取ります。

そうすることで、ムラなく綺麗に黒錆でコーティングすることができます。

ですが、僕は特に気にしないので(笑)

普通に食器洗剤でしっかり洗って、キッチンペーパーでしっかり水気をとって染液に浸けていきます。

「紅茶8:酢2」くらいの割合で染液(浸け液)を作っておきます。

紅茶パックを必要以上に煮出して『タンニン』を抽出することがポイントです。

水と紅茶パックをレンジでチン!

そのまま紅茶パックを手でギュウギュウに絞って酢を入れたら完成♪

タンニンの濃度などで、黒錆の付く時間に差がありますが、全体にコーティングされたらそれ以上は変化が起きないので、寝る前に一晩浸けるというふうにすれば、多少分量が違っても朝までには黒くなっているので、細かいことは気にしなくても大丈夫です♪

もし、それでもブレードが黒錆化しないとしたら何かに原因があるということになります。

その時は材料の確認をしてみてください。

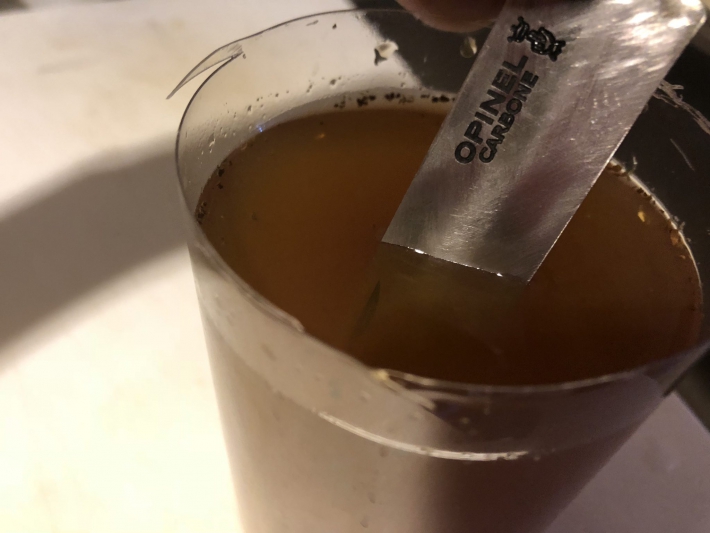

さてさて、さっそく浸け込んでおきます。

今回は3時間くらい放置します。

文字の部分だけ黒くてこれもこれでかっこいいですねぇ♪(浸けるのが逆に勿体無いくらいです)

ブレードの処置はこれで一旦放置ですので

その間に今回の一番大事な研磨作業をしていきましょう!

結構前にダイソーで買ったこの道具、いろんなアタッチメントがあって、電池式でパワーこそないものの、そこそこ回転数もあり意外と便利なやつです。サンドブラストで使う道具ですね。

ブレードをはめ込んで動きを確認しながら、少しずつ研磨していきます。パワーが弱いので少しずつ削るにはむしろちょうど良いです。

内側リング → 刃 → ピン → 外側リング. の順番にはめ込んでいきます

この時、ピンをはめるのになかなか上手く通らないことがあると思いますが、まずは目で穴の中を覗いてみて、だいたい穴を一直線に合わせたらピンを入れます。

スッとそのまま入ればそれに越したことはないんですが、刃の部分に当たって引っ掛かってしまったときは親指でピンの頭を押さえ込んだまま、刃をちょっとぐりぐり動かしながら調整していくと通しやすいです。

最後に、外側のリングは外した時と同じ要領で、ちょっと広げてあげるとすんなり入ります。慣れると片手で押し広げるくらいの力で十分です。

固くて使いづらく、汚れが目立っていたオピネルが…

いぶし銀の光沢

汚れも取れて綺麗になりました。ブレードを引き出す具合もかなり良い感じに調整できました!

分解の方法さえ覚えてしまえば、簡単にメンテナンスをすることができます。新しく購入する時や2本目3本目のメンテナンスの参考にしてみてください。